Cuando hay sol en plenitud, lo único que nos mantiene expuestos al peligro de su radiación es esa magnífica sensación de confort que nos arropa amorosamente las espaldas, en un abrazo magnífico y trascendente, aún a sabiendas del inminente ardor posterior sobre nuestra piel y de su posterior degeneración ¿Entonces, en verdad es cierto que sólo bajo la lluvia se forjan los hombres? Uno se asoma por la ventana, tres, cuatro, cinco, a veces seis veces al día y casi no se consigue apresar lo sustancial del acto. Y por acto entiendo los demás actos, los últimos y los primeros, y todos los de enmedio. Somos los seres que siempre se quedan en las orillas. Las numerosas e intrincadas arrugas de las manos a menudo son caminos más amables que los surcos por donde transcurren nuestros pensamientos.

Sí: hay clarividencia en lo vulgar. Y mucha.

Todos somos vulgo, vulgus, un conglomerado común de idéntica constitución aunque se persista en negarlo: no hay manera de diferenciarse de nuestros semejantes en lo esencial, ni mérito alguno en tratar de hacerlo. Allí está, frente a todos nosotros, como un condenado a la mitad de la plaza pública siendo abucheado por las enardecidas turbas, la avaricia de los gobernantes convirtiendo en jirones el patrimonio común. Allí está también, el insaciable apetito de los consumidores destruyendo el equilibrio natural de nuestro ecosistema. Allí están, la banalidad de las modas y de las apariencias, las extravagancias ideológicas y de culto que rayan en lo absurdo, la sobrevaloración del cuerpo y de los bienes materiales, la enajenación de las masas a través del poder mediático, la sed de dominio sobre la que han estado construidos los basamentos del terrible constraste de las clases sociales desde tiempos inmemoriales: la inequidad, la hipocresía, el odio injustificado. Allí están, esos cúmulos de voluntad de poder que todos perciben y que a todos molestan, precisamente porque huelen a nosotros cuando detestamos ser quienes somos, cuando traemos a cuenta el ayer e intentamos descifrar el mañana. Todo esto es muy fácil de ver, y casi siempre por eso me parece despreciable. Despreciable por sencillo, por visible, porque todos podemos juzgarlo, y estar de acuerdo con ello ¿Quién podría negar algo tan nítido, tan molestamente transparente, tan directamente situado en el centro de nuestra incumbencia?

Lo que no se alcanza a ver tan fácilmente, lo arduamente aprehensible: es eso lo realmente atrayente para mí, aunque, de manera paradójica, me rebase por completo, y no pueda comprenderlo en absoluto.

Aquello sustancial que se evapora pronto, que se oculta, que hace señales.

Las revoluciones se componen de gente sumamente ávida para esclarecer la vulgaridad, esa vulgaridad que sí importa, que nos importa demasiado porque nos duele sin excepción, porque no somos tan estoicos después de todo. Sin éstas, no podríamos decir propiamente que somos alguien, con memoria y con nombre. A estos precursores les debemos nuestra historia, nuestras instituciones, nuestros monolitos culturales. Estos clarividentes de lo vulgar vieron muy bien lo que todos vemos, y supieron alterar, solidariamente y con un sólido carácter pleno de efectividad y de una admirable inteligencia práctica, aquellas cosas que nos lastimaban a todos las retinas del entendimiento, transfigurando lo evidente en otra cosa, igual de evidente al cabo de un rato, pero fundamental en su momento. No obstante, aquello invisible de lo que hablo casi siempre logra evadir a las acusaciones generalizadas, a las tomas de partido, a las grandilocuentes voces, al liderazgo nato y a la voz inmortal del descontento humano. Rehuye los territorios en donde todo mundo puede opinar, alegar, luchar por lo correcto.

Es ese delicado e incomprensible hilo infinito que une todas las cosas.

Es el espejo confuso del mundo en la gota de agua que pende de los pétalos de las flores.

Es la nota musical que burla nuestros espectros auditivos e intelectivos con singular parsimonia.

No hay manera de apresar exitosamente el orgasmo de una mujer entregada en cuerpo y alma al amante, ni el llanto cariñoso de un pequeño niño contra tu pecho, sollozando en confortable consuelo. No se puede fijar sobre el corazón la desbordante sensación de completud que acontece en la contemplación de la vista panorámica de los atardeceres.

Así como no nos es posible conocer los límites de nuestras sensaciones, tampoco nos es posible conocer los límites de nuestras cosmovisiones.

Sumergido en esos límites, algo sale de control en nuestras convicciones de las que estamos hechos, algo desborda las normas del buen juicio y de pronto, como una frágil nave se vuelca durante una violenta marejada, uno se pregunta: ¿es que acaso sé algo certero del mundo, tan sólo un poco? ¿No son todas mis creencias fundamentales meras estupideces colectivas, meros prejuicios desdeñables, vagos como espejismos o como sueños? Desde luego que no lo son, pero, ¿y si lo fueran, qué? Entonces nos arden los ojos por mirar demasiado fijamente al horizonte, y uno voltea la cara hacia lo cotidiano, hacia lo familiar, dejando a nuestras espaldas brillar a las metáforas más deslumbrantes y megalíticas que hemos creado: la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, entre otros tantos sustantivos que se han empleado para denominar a lo sagrado. Nace así la nostalgia en nuestro seno. La añoranza corrosiva de lo inalcanzable. Saboreamos dulciamargamente nuestro confinamiento, y tratamos de arreglar nuestra prisión lo más que se pueda, para pasar bien el rato, para no sufrir tanto, para que no sufran los otros por carecer de lo más básico y de lo más lógico para nuestro contento, para nuestro bienestar colectivo, para nuestro cebo diario. Eso está bien.

Ser vulgar está bien, cuando se es clarividente.

Pero lo bueno nunca es suficiente.

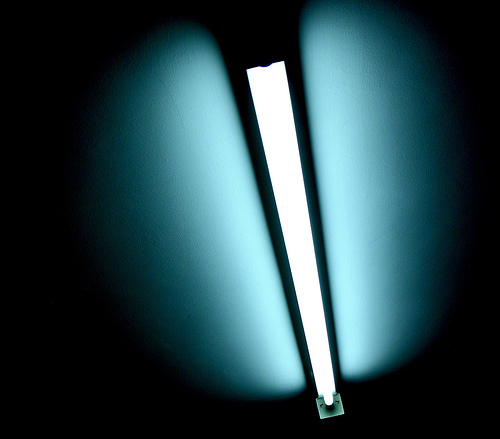

Por ende, algunos de nosotros, casi jalados por un magnetismo misterioso, como un haz de polillas ciegamente atraídas hacia el halo fulgurante de la bombilla eléctrica, necesitamos periódicamente de los rayos implacables del sol del misterio, de esos rayos invisibles de onerosa y de flagrante imposibilidad, aunque nos quemen en vida.

Sí: hay clarividencia en lo vulgar. Y mucha.

Todos somos vulgo, vulgus, un conglomerado común de idéntica constitución aunque se persista en negarlo: no hay manera de diferenciarse de nuestros semejantes en lo esencial, ni mérito alguno en tratar de hacerlo. Allí está, frente a todos nosotros, como un condenado a la mitad de la plaza pública siendo abucheado por las enardecidas turbas, la avaricia de los gobernantes convirtiendo en jirones el patrimonio común. Allí está también, el insaciable apetito de los consumidores destruyendo el equilibrio natural de nuestro ecosistema. Allí están, la banalidad de las modas y de las apariencias, las extravagancias ideológicas y de culto que rayan en lo absurdo, la sobrevaloración del cuerpo y de los bienes materiales, la enajenación de las masas a través del poder mediático, la sed de dominio sobre la que han estado construidos los basamentos del terrible constraste de las clases sociales desde tiempos inmemoriales: la inequidad, la hipocresía, el odio injustificado. Allí están, esos cúmulos de voluntad de poder que todos perciben y que a todos molestan, precisamente porque huelen a nosotros cuando detestamos ser quienes somos, cuando traemos a cuenta el ayer e intentamos descifrar el mañana. Todo esto es muy fácil de ver, y casi siempre por eso me parece despreciable. Despreciable por sencillo, por visible, porque todos podemos juzgarlo, y estar de acuerdo con ello ¿Quién podría negar algo tan nítido, tan molestamente transparente, tan directamente situado en el centro de nuestra incumbencia?

Lo que no se alcanza a ver tan fácilmente, lo arduamente aprehensible: es eso lo realmente atrayente para mí, aunque, de manera paradójica, me rebase por completo, y no pueda comprenderlo en absoluto.

Aquello sustancial que se evapora pronto, que se oculta, que hace señales.

Las revoluciones se componen de gente sumamente ávida para esclarecer la vulgaridad, esa vulgaridad que sí importa, que nos importa demasiado porque nos duele sin excepción, porque no somos tan estoicos después de todo. Sin éstas, no podríamos decir propiamente que somos alguien, con memoria y con nombre. A estos precursores les debemos nuestra historia, nuestras instituciones, nuestros monolitos culturales. Estos clarividentes de lo vulgar vieron muy bien lo que todos vemos, y supieron alterar, solidariamente y con un sólido carácter pleno de efectividad y de una admirable inteligencia práctica, aquellas cosas que nos lastimaban a todos las retinas del entendimiento, transfigurando lo evidente en otra cosa, igual de evidente al cabo de un rato, pero fundamental en su momento. No obstante, aquello invisible de lo que hablo casi siempre logra evadir a las acusaciones generalizadas, a las tomas de partido, a las grandilocuentes voces, al liderazgo nato y a la voz inmortal del descontento humano. Rehuye los territorios en donde todo mundo puede opinar, alegar, luchar por lo correcto.

Es ese delicado e incomprensible hilo infinito que une todas las cosas.

Es el espejo confuso del mundo en la gota de agua que pende de los pétalos de las flores.

Es la nota musical que burla nuestros espectros auditivos e intelectivos con singular parsimonia.

No hay manera de apresar exitosamente el orgasmo de una mujer entregada en cuerpo y alma al amante, ni el llanto cariñoso de un pequeño niño contra tu pecho, sollozando en confortable consuelo. No se puede fijar sobre el corazón la desbordante sensación de completud que acontece en la contemplación de la vista panorámica de los atardeceres.

Así como no nos es posible conocer los límites de nuestras sensaciones, tampoco nos es posible conocer los límites de nuestras cosmovisiones.

Sumergido en esos límites, algo sale de control en nuestras convicciones de las que estamos hechos, algo desborda las normas del buen juicio y de pronto, como una frágil nave se vuelca durante una violenta marejada, uno se pregunta: ¿es que acaso sé algo certero del mundo, tan sólo un poco? ¿No son todas mis creencias fundamentales meras estupideces colectivas, meros prejuicios desdeñables, vagos como espejismos o como sueños? Desde luego que no lo son, pero, ¿y si lo fueran, qué? Entonces nos arden los ojos por mirar demasiado fijamente al horizonte, y uno voltea la cara hacia lo cotidiano, hacia lo familiar, dejando a nuestras espaldas brillar a las metáforas más deslumbrantes y megalíticas que hemos creado: la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, entre otros tantos sustantivos que se han empleado para denominar a lo sagrado. Nace así la nostalgia en nuestro seno. La añoranza corrosiva de lo inalcanzable. Saboreamos dulciamargamente nuestro confinamiento, y tratamos de arreglar nuestra prisión lo más que se pueda, para pasar bien el rato, para no sufrir tanto, para que no sufran los otros por carecer de lo más básico y de lo más lógico para nuestro contento, para nuestro bienestar colectivo, para nuestro cebo diario. Eso está bien.

Ser vulgar está bien, cuando se es clarividente.

Pero lo bueno nunca es suficiente.

Por ende, algunos de nosotros, casi jalados por un magnetismo misterioso, como un haz de polillas ciegamente atraídas hacia el halo fulgurante de la bombilla eléctrica, necesitamos periódicamente de los rayos implacables del sol del misterio, de esos rayos invisibles de onerosa y de flagrante imposibilidad, aunque nos quemen en vida.