“Sabemos que la Ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos: no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto (...) Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo, no. De hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía sino del pecado que habita en mí.

Ahí me encuentro con una ley: cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la Ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. ¡Infeliz de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo, o de esta muerte? (...) En resumen: por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado”

Saulo de Tarso, Romanos 7, 14-25

“La dualidad de la sustancia de Cristo, el anhelo, tan humano, tan sobrehumano, del hombre para llegar a Dios, siempre ha sido un inescrutable misterio para mí. Mi principal angustia y la fuente de todas mis alegrías y lamentos desde mi juventud en adelante ha sido la incesante batalla sin misericordia entre el espíritu y la carne… y mi alma es el campo de batalla donde estos dos ejércitos han chocado y encontrado”

Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo

“Hay en mí dos almas y una tiende siempre a separarse de la otra; esa es apasionada y viva, está apegada al mundo por medio de los órganos del cuerpo; la otra, en forma opuesta, lucha siempre por disipar las tinieblas que la cercan y abrirse un camino para la mansión etérea. ¡Ah! ¡Si hay en las regiones aéreas espíritus soberanos que se ciernan entre la tierra y el cielo, dígnense bajar de sus nubes de oro y llevarme hacia una nueva y luminosa vida! Si tuviera una túnica mágica que me permitiera ir a aquellas regiones lejanas, no lo cambiaría por los más preciosos vestidos ni por el manto de un rey”

J. W. Goethe,

Existen, hasta donde tengo noticia, varios tipos de dualismo en el ámbito de la filosofía. Quizás el más famoso, o tal vez el mayormente traído a cuenta desde tiempos inmemorables, sea el dualismo psicosomático (mente-cuerpo), el cual podemos rastrear, presentado en su estado actual, al menos desde la distinción que realiza René Descartes en el siglo diecisiete entre la cosa que piensa (la mente) y la cosa con extensión (el cuerpo que la contiene), hasta expresiones más cercanas a nuestros tiempos que tocan el punto, como la metáfora de Hilary Putnam del "cerebro en la cubeta", o la de Gilbert Ryle y su "fantasma en la máquina". No parece casualidad que una de las ramas más populares de la filosofía del siglo veinte (y quizás todavía de nuestro siglo), haya sido llamada "filosofía de la mente", por ejemplo.

Pero también está ese otro dualismo, el cual parece atañerle a la filosofía de la religión (nuestra teología contemporánea), que es el que establece la tajante distinción entre un alma y su recipiente, la carne: otra perspectiva (más del lado de la redención que del de la reflexión) del mismo dualismo psicosomático que aborda la filosofía, o al menos así me lo parece. Nacidos en un país de raíces judeo-cristianas, en el que el catolicismo sin duda es la religión predominante, estaremos bastante acostumbrados a presenciar aquella distinción de credo, misma que quizás aparece para muchos de nosotros como una cuestión tan familiar y tan cotidiana que ha perdido importancia una revisión más cercana al respecto ¿Por qué el fenómeno de la psicosomatosis es algo que ha importado tanto, lo mismo en el campo de la filosofía como en el de la religión, y que sigue importando, al tener un peso enorme para nosotros aunque no nos percatemos a menudo de ello? ¿Por qué parece tan fundamental y tan natural tal dicotomía en nuestra cultura, en nuestro lenguaje? ¿No resulta, al menos, inquietante? ¿Cuál podría ser la raíz de la cual se desprenda la persistencia histórica de postular un yo escindido, formado de un par de partes coexistentes que si bien son opuestas en sus naturalezas, se acoplan en su diferencia al más puro estilo heraclíteo? ¿Todo resulta tan simple como parece en los ámbitos de la opinión o de la postura filosófica, es decir, podemos aceptar o rechazar por completo esta dualidad de manera tajante y absoluta? Creo que no.

Nos antoja aquí, entonces, realizar una breve revaloración del postulado de la dualidad cuerpo-alma, vista como una expresión ética de desgarramiento en la condición humana (ya veremos más adelante de qué manera), tanto en el caso del cristianismo (suponiendo que exista tal cosa como "El Cristianismo", sin gradaciones ni modalidades de ningún tipo, lo cual parece ingenuo e incluso falso), como en el de la mayoría de las grandes religiones institucionalizadas que integran tal escisión ontológica en sus filas regulativas; escisión que resulta casi siempre sumamente accidentada y llena de obstáculos, sobre todo por la cantidad de fibras comunicantes que atraviesan tan multifacético tejido semántico, éste quizás uno de los más importantes dentro de la maraña ininteligible que conforma nuestros presupuestos históricos y culturales, desde hace ya mucho tiempo.

La queja (o señalamiento, por usar un eufemismo de manera legítima) que se sugiere a lo largo de este escrito remite principalmente a lo siguiente: resulta que he notado que se suele manejar con frecuencia una valoración reduccionista (bastante contraproducente cuando se trata de abordar fenómenos tan difíciles como el que estamos tratando) del postulado de la dualidad cuerpo-alma, a partir de cierta visión unilateral descalificatoria (satanizante, incluso) sobre esta dicotomía; valoración por lo general proveniente desde ciertos sectores de la filosofía misma, sobre todo desde una óptica prejuiciada por más de un siglo y medio de filosofías tan aparentemente dispares y alejadas como podrían resultar la filosofía positiva y el nietzscheanismo (con todos sus a prioris históricos y sus derivados filosóficos a posteriori que a ambas corrientes se les quiera achacar: desde la filosofía analítica más reduccionista, hasta el post-estructuralismo más ingenuo); ópticas filosóficas que, asumidas de manera acrítica y "combativa", no nos suelen permitir observar con detenimiento y con asombro a esta desconcertante y antigua idea de la psicosomatosis, concebida en tanto manifestación (ex-presión) genuina de la ontología humana. Tal descalificación se debe, según nuestro punto de vista, sobre todo por considerar sólo algunos de los múltiples matices del problema, resaltando parte de ellos de manera negativa, con un rechazo tácito de entrada como actitud general: la negación absoluta de tal dicotomía sin más ni más, tomada como un presupuesto absurdo lógicamente e incomprobable empíricamente (e incluso inhumano), del que alegremente creemos habernos "zafado" en las discusiones de moda en nuestra filosofía contemporánea, gracias a muchos esfuerzos, rebeliones y quebrantamientos de cabeza. Y efectivamente, quizás así sea, y ya no haya necesidad de traerlo a cuenta en tanto "problema" filosófico que valga la pena discutirse.

Muy en particular, las tres citas literarias extraídas y colocadas como epílogo de nuestro texto responden, como es bastante notorio, a una descripción cristiana de la pugna irresoluble de una inconformidad existencial gestada desde una visión "psicosomática" del hombre, término que incluso la moderna psicología clínica ha hecho suya en un mundo cientifizado de aparente secularización institucional, lo cual no deja de ser, por lo menos, curioso. La cuestión del hacer lo que la conciencia no nos dicta (la eterna guerra de poderes entre el querer y el hacer), de la observancia del estatus de "divinidad" como paradigma humano arquetípico, y de la aspiración a una vida desprovista de las exigencias más básicas del hombre (hambre, sed, sueño, evacuación de desechos, apetito sexual, etc.) en viras de experimentar una existencia basada en la pura contemplación del espectáculo del mundo, lejos de pasiones "perturbadoras" y de preocupaciones “banales” de por medio (recurrente utopía de casi cualquier religioso de corte clásico, e incluso en una gran porción de la fauna teórico-especulativa, pertenezca a la disciplina que pertenezca), ha sido siempre un sueño humano al parecer irrealizable, pero altamente asediado y replanteado, casi como ninguna otra cosa en la historia del pensamiento en relación con sus propios alcances y sus limitantes particulares, a su vez frutos de su propia autorreflexión, de la vuelta sobre sí misma (Hegel).

Como ya sabemos, la palabra "mente" (derivada de mens, traducción latina de psijé), en realidad, sigue remitiendo (aunque sea como "señalamiento") a este esquema dualista alma-cuerpo que tantos problemas absurdos, gratuitos y aborreciblemente represores se le reprocha que ha traído a la sociedad desde hace numerosos siglos hasta la fecha, y que ha servido como pretexto para que la barbarie ilustrada haya cometido actos de bandalismo cultural y brutalidad paidológica en contra nuestra, generando frutos bastante graves y considerables: mojigatería e hipocresía ética, manipulaciones político-religiosas, conciencias culposas injustificadas, "moral de esclavos", debates pseudo-problemáticos en filosofía que a menudo terminaban engalanando las publicaciones más acaloradamente discutidas, entre un largo etcétera de repercusiones "negativas". a nuestro pasado histórico. Pese a que no nos es posible negar las anteriores acusaciones por ser demasiado ciertas, ¿son éstas razones válidas para borrar del mapa por completo a la cuestión de la psicosomatosis de nuestros anales y nuestras enciclopedias, nostálgicos recuerdos de lo que fuimos y omnipresentes hologramas de lo que quizás seguimos siendo? ¿No habrá qué preguntarnos si en realidad ha sido culpa de la imagen psicosomática en sí misma (i. e.: como metáfora o tropos del lenguaje), o más bien de la manera en que ha sido utilizada y explotada a diestra y siniestra, jalando cada quien "agua para su molino"? ¿O en qué medida se fue transformando en esquema filosófico-religioso-cultural algo que empezó como una natural y genuina expresión poética de malestar y de quebrantamiento inherente, que comenzó como un simple grito tras bambalinas con magnos ecos en la posteridad?

Parecería entonces que pese a todos los elementos negativos que se le puedan achacar a esta visión psicosomática del hombre, falaz e impositiva si se quiere, esta teoría-dogma del matrimonio discordante alma / cuerpo no deja de representar, desde mi punto de vista, una efectiva y antiquísima metáfora de una intuición humana que responde a sus más íntimas voces, al subterráneo de su constitución existencial, a los ínferos mismos de sus circunstancias particulares: el malestar producto de las constantes contradicciones manifiestas en nosotros mismos, del permanente desgarramiento entre dos (o mucho más) "fuerzas" (Deleuze) contrapuestas del hombre que no terminan de amainarse en su tarea de acoplamiento y constante búsqueda de estabilidad anímica, símbolo poderoso de los veleros rotos por los vendavales emergentes desde la tormenta de las agitadas pasiones y los acuciantes pensamientos. Tal importancia y peso histórico y cultural de esta idea, de entrada, es un problema que nos parece imposible de ignorar, o al menos muy difícil de soslayar. Montaigne vio esta cuestión admirablemente clara en uno de sus más famosos Ensayos, titulado "De la inconstancia de nuestros actos". Casi nunca somos el mismo aunque seamos la misma persona, y pueden nacer deseos y juicios tan contrapuestos en nosotros mismos que nos sorprendemos a veces de nuestro reflejo en tal o cual circunstancia, y de los efectos que emanan de ellos ¿No será de allí, desde esos terrenos a veces obscuros e indescifrables, que proviene el fenómeno cultural de la psicosomatosis? ¿No estará principalmete cimentado en ese Yo que hace malabares entre el Ello y el Súper-Yo (Freud) con tal de no colapsar ante su propia fragilidad e incongruecia constante?

La metáfora psicosomática está tan arraigada, tan viva y tan presente en nuestra tradición cultural (nuestros horizontes de sentido, nuestros juegos del lenguaje, etc.), que cuesta trabajo pensar de qué maneras podría performarse un lenguaje que no postulara ya de entrada una división entre un ámbito “interno” y uno “externo”, entre un adentro y un afuera del hombre, entre un yo y todo lo demás. Esta usanza lingüística de nuestro sentido común, al mismo tiempo resulta una creencia fundamental y fundante para variadas teologías, y no sólo permanece fuertemente arraigada en el marco cultural judeo-cristiano occidental, sino también en el oriental del lado del hinduísmo (y sus mil derivados que asumen la diferencia entre âtman y Brahman) y de otras religiones "animistas" ya casi desaparecidas como el mazdeísmo y el shintoísmo por ejemplo, e incluso en religiones que negaban en sus orígenes la creencia en una alma individual o un "yo" , como es el caso del budismo tibetano o Vajrayana, quien hoy por hoy afirma la existencia de "espíritus", fantasmas, demonios, etc. Es de esta manera que expresiones como "mente sana en cuerpo sano", "con toda el alma", “el espíritu de la obra de arte”, “ese hombre es muy espiritual ”, “todos tus problemas son mentales”, “lo que siento por él / ella es puramente corporal”, "Ciencias Naturales / Ciencias del Espíritu" (Dilthey), entre innumerables otras que poco o casi nada tengan que ver semánticamente entre ellas, de una o de otra manera (y algunas de forma más tosca que otras), remiten esencialmente a tal dicotomía psicosomática sobre la que tratamos aquí, sin que podamos salvarnos de sus efectos colaterales con éxito rotundo, a menos que nuestros cuidados lexicográficos o agnósticos borden en la paranoia del rechazo de todo lo establecido.

Es importante, según considero, reflexionar acerca de tales señalamientos desde un punto de vista alejado de un puro rechazo o de una pura simpatía con esta cosmovisión dualista, y no sólo de la relevancia de tal fenómeno y sus implicaciones, sino de la aparente raíz originaria de donde proviene tal identificación dicotómica, que, como nosotros creemos, responde en gran medida (si no es que por entero) al conflicto creado entre un “interior” y un “exterior” del ser humano, entre aquello que se ve (nuestra apariencia física) y aquello que, efectivamente, no se ve (lo que pensamos, sentimos, imaginamos, etc.): aquello íntima e inherentemente invisible en cada uno de nosotros. Seguidas estas premisas de manera más o menos coherente, parecería existir en el hombre una especie de desacoplamiento de origen, un ámbito nunca colmado del todo dentro de nuestra constitución ontológica en el que constantemente nos encontramos situados en la desazón de los contrastes, en el tambaleo de nuestro ser.

La inestabilidad de nuestros gustos y de nuestras preferencias en varios campos de la acción, pero sobre todo el resultado de los choques emocionales de los que somos víctimas frecuentemente, sobre todo al tratarse de la contraposición clásica (¿fabricada?) entre lo más básico de nuestra fisiología y lo más complejo de nuestro razonamiento o de nuestro alcance creativo, es el detonante necesario para que sea fecundado con éxito tal presupuesto, tal postulado psicosomático, muy a mi parecer ¿Qué es aquello que nos impulsa y nos permite tal transgresión semántico-sintáctica, tal escisión dentro de una identidad (la posibilidad de un “yo” escindido) sólida y autosuficiente? ¿Es un hecho meramente cultural o histórico, o existe en efecto algún tipo de realidad sustancial que haga posible y plausible esta separación entre dos ámbitos muy distintos, incluso contrapuestos? Parecería bajo un primer vistazo que ninguna de éstas dos posibles respuestas colman la hondura de nuestra inquietud. Quizás sólo parezca que hay una verdadera pregunta detrás de tal pretensión de respuesta, como no se cansaba de señalarnos el segundo Wittgenstein. Nadie puede afirmarlo con seguridad, ni lo uno ni lo otro.

Hay, por tanto, una cuestión bastante sutil y profunda detrás de todo este planteamiento, en apariencia pueril y descabellado del alma en el cuerpo y del cuerpo en el alma. Y esta cuestión no resulta ser otra cosa, desde nuestro punto de vista, que aquel residuo de nosotros mismos que se queda resagado en las lindes de lo posible y de lo imposible para el ser humano en tanto ente finito, falible y contingente. El conficto del llamado "pecado" en el hombre como una mácula psicológica que no permite la plenitud eficiente de nuestras posibilidades prácticas en pos de un cierto ideal ético; la pugna por discernir lo divino (lo sustancial) en él y separarlo de lo profano, de lo prescindible, de la vulgaridad de lo inmediato; este afán enfermizo, pero en ciertos momentos profundamente luminoso, de distinguir lo carnal-visceral-pulsional de lo espiritual-mental-psicológico, lo más "bajo" o grosero del hombre y lo más propio de la inteligencia más alta y más depurada: todos ellos símbolos de algo arcaico, misterioso, terrible pero absolutamente constitutivo de nuestra naturaleza originaria (otro dogma que sostengo provisionalmente como símbolo, lo cual no implica necesariamente falta de compromiso con éste). Algo humano, demasiado humano (Nietzsche).

Si se me permite externar un pensamiento en orden de seguir aclarando algunos presupuestos personales como ejercicio de auto-reflexión a través de este texto (si infinidad de gente cree todavía en la vida después de la muerte, ¿por qué yo no he de creer todavía en el gnôthi seautón?), por lo general suelo entender la palabra pecado de manera un poco distinta a como "El Cristianismo", por ejemplo, la suele entender. Suelo entender pecado de una manera bastante paulina, aunque agnóstica en el fondo; es decir, entiendo pecado como un reflejo activo (y en última instancia, ético, por supuesto) de nuestra propia estupidez e inexperiencia vital, al hacer lo malo para nosotros cuando en realidad no es ello lo queremos, una y otra vez, en las mismas circunstancias, sin darnos cuenta de nuestra torpeza, o quizás teniéndola en cuenta pero siendo demasiado débiles de voluntad (Velle non discitur, pregonaba sabiamente Séneca, aunque nosotros lo cuestionamos de vez en cuando) para controlar nuestros impulsos más inmediatos o para cambiar nuestras circunstancias hacia ámbitos más favorables dentro de nuestros propios juicios y cánones, y no sólo por mandato o persuasión por parte de alguna religión, filosofía, principio o dogma intitucionalizado. "Sapere aude", pregonaba el último Kant, y nosotros le seguimos aquí. Así, la identificación socrática entre ignorancia y maldad brilla plena de significación bajo esta posible luz que le asigna esta noción particular de pecado, que según entiendo, no estaba tan ajena a la del cristianismo primitivo, antes de ser "contaminado" por el poderío bizantino. Esta visión optimista de la razón, implica desde luego un breve desdecimiento de lo que antes veníamos señalando como "condición trágica del hombre", aunque lejos de refutarla, más bien la complementa (pues no hay sirviente sin capataz que le fustigue, y no sería trágica sino hubiera lucha de por medio).

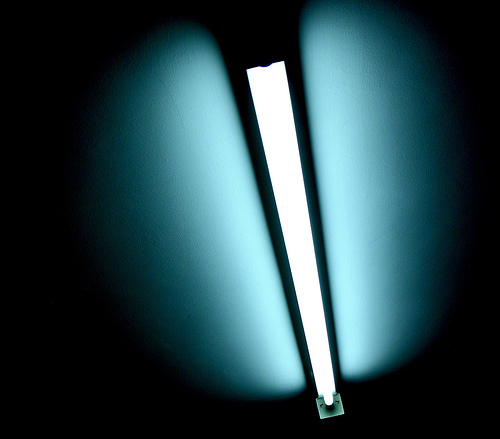

Por tanto, la tendencia humana hacia lo divino (incluso desde Grecia, o sobre todo desde allí, quizás) no sería otra cosa bajo este marco que el acoplamiento perfecto entre "la acción" y "la intención", la perfecta coherencia y co-responsabilidad desplegada desde aquello que pensamos, y aquello que hacemos, la virtud más alta, sophía: bello ideal apolíneo que pareciere despertar en el hombre a partir de una férrea disciplina y de una enorme convicción individual, de un gran trabajo con uno mismo. Hay un momento en lo humano en el que la carne parecería desprenderse, así como sucede en el famoso grabado de William Blake, de la fina tela de lo espiritual, materia sutil habitante en lo grosero que de la misma manera que el Doctor Fausto (piedra angular del romanticismo literario y filosófico, los más desgarrados de todos), lo quiere todo en un parpadeo, deseando todas las perfecciones atravesadas por todas sus imperfecciones en un arrebato de etérea manía (otra vez Platón) que implica no sólo el conocerlo todo y el saberlo todo, sino incluso el serlo todo de una buena vez (de ser uno con el Ser, con Lo Uno como los neoplatónicos), de golpe y para siempre. Responde definitivamente a esa tendencia, necia quizás, a querer ser sustancia y no sólo accidente (Aristóteles).

Resuélvase o no se resuelva tal dilema, seguirá siendo para mí una de las más grandes empresas reflexivas a la que alguien pudiera aproximarse en su tiempo de vida, ya desde la teoría filosófica desglosada desde su descontento vivencial (una óptica un poco más alejada del foco y aséptica, trabajo al parecer propio de la fenomenología), o ya desde la intuición expresiva propia del poeta, del literato, del artista (más desembarazada y flexible, más manchada de sudor y de sangre). Un islote cultural e histórico en el que, una vez situados dentro de él, resulta imposible desprenderse del todo, hacerse a la mar de la unidad integral e indifereciada del individuo, sueño de toda mística y pesadilla de toda teoría deconstructiva (aunque muy a menudo los extremos se tocan), como si pudiéramos olvidar de golpe todo lo que nos antecede y nos rebasa histórica y culturalmente, como aseguran dogmáticamente los hermeneutas. No podemos negar, si es que alguna vez se ha tenido este tipo de experiencia, que hay momentos insalvables a lo largo de nuestra vida en los que no se puede evitar anhelar con vehemencia el romper las jaulas de nuestras limitantes como seres mortales y falibles; limitantes, artificiales o no, que resultan siempre angustiantes y restrictivas para nosotros, altamente incómodas e indeseables, como una loza sobre nuestras espaldas. En nuestro febril delirio, como poseídos por algún demonio talmúdico, emerge de súbito una sed agobiante y fantasmagórica de trascendencia, de inmanencia, de potencia absoluta sobre lo real en el terreno de nuestra imaginación, como en nuestras más inalcanzables fantasías, como en nuestros más desconcertantes sueños. Una sed de algo que no somos, que no seremos quizá nunca, pero que no podemos, para nuestra desgracia, dejar de desear.

Pero también está ese otro dualismo, el cual parece atañerle a la filosofía de la religión (nuestra teología contemporánea), que es el que establece la tajante distinción entre un alma y su recipiente, la carne: otra perspectiva (más del lado de la redención que del de la reflexión) del mismo dualismo psicosomático que aborda la filosofía, o al menos así me lo parece. Nacidos en un país de raíces judeo-cristianas, en el que el catolicismo sin duda es la religión predominante, estaremos bastante acostumbrados a presenciar aquella distinción de credo, misma que quizás aparece para muchos de nosotros como una cuestión tan familiar y tan cotidiana que ha perdido importancia una revisión más cercana al respecto ¿Por qué el fenómeno de la psicosomatosis es algo que ha importado tanto, lo mismo en el campo de la filosofía como en el de la religión, y que sigue importando, al tener un peso enorme para nosotros aunque no nos percatemos a menudo de ello? ¿Por qué parece tan fundamental y tan natural tal dicotomía en nuestra cultura, en nuestro lenguaje? ¿No resulta, al menos, inquietante? ¿Cuál podría ser la raíz de la cual se desprenda la persistencia histórica de postular un yo escindido, formado de un par de partes coexistentes que si bien son opuestas en sus naturalezas, se acoplan en su diferencia al más puro estilo heraclíteo? ¿Todo resulta tan simple como parece en los ámbitos de la opinión o de la postura filosófica, es decir, podemos aceptar o rechazar por completo esta dualidad de manera tajante y absoluta? Creo que no.

Nos antoja aquí, entonces, realizar una breve revaloración del postulado de la dualidad cuerpo-alma, vista como una expresión ética de desgarramiento en la condición humana (ya veremos más adelante de qué manera), tanto en el caso del cristianismo (suponiendo que exista tal cosa como "El Cristianismo", sin gradaciones ni modalidades de ningún tipo, lo cual parece ingenuo e incluso falso), como en el de la mayoría de las grandes religiones institucionalizadas que integran tal escisión ontológica en sus filas regulativas; escisión que resulta casi siempre sumamente accidentada y llena de obstáculos, sobre todo por la cantidad de fibras comunicantes que atraviesan tan multifacético tejido semántico, éste quizás uno de los más importantes dentro de la maraña ininteligible que conforma nuestros presupuestos históricos y culturales, desde hace ya mucho tiempo.

La queja (o señalamiento, por usar un eufemismo de manera legítima) que se sugiere a lo largo de este escrito remite principalmente a lo siguiente: resulta que he notado que se suele manejar con frecuencia una valoración reduccionista (bastante contraproducente cuando se trata de abordar fenómenos tan difíciles como el que estamos tratando) del postulado de la dualidad cuerpo-alma, a partir de cierta visión unilateral descalificatoria (satanizante, incluso) sobre esta dicotomía; valoración por lo general proveniente desde ciertos sectores de la filosofía misma, sobre todo desde una óptica prejuiciada por más de un siglo y medio de filosofías tan aparentemente dispares y alejadas como podrían resultar la filosofía positiva y el nietzscheanismo (con todos sus a prioris históricos y sus derivados filosóficos a posteriori que a ambas corrientes se les quiera achacar: desde la filosofía analítica más reduccionista, hasta el post-estructuralismo más ingenuo); ópticas filosóficas que, asumidas de manera acrítica y "combativa", no nos suelen permitir observar con detenimiento y con asombro a esta desconcertante y antigua idea de la psicosomatosis, concebida en tanto manifestación (ex-presión) genuina de la ontología humana. Tal descalificación se debe, según nuestro punto de vista, sobre todo por considerar sólo algunos de los múltiples matices del problema, resaltando parte de ellos de manera negativa, con un rechazo tácito de entrada como actitud general: la negación absoluta de tal dicotomía sin más ni más, tomada como un presupuesto absurdo lógicamente e incomprobable empíricamente (e incluso inhumano), del que alegremente creemos habernos "zafado" en las discusiones de moda en nuestra filosofía contemporánea, gracias a muchos esfuerzos, rebeliones y quebrantamientos de cabeza. Y efectivamente, quizás así sea, y ya no haya necesidad de traerlo a cuenta en tanto "problema" filosófico que valga la pena discutirse.

Muy en particular, las tres citas literarias extraídas y colocadas como epílogo de nuestro texto responden, como es bastante notorio, a una descripción cristiana de la pugna irresoluble de una inconformidad existencial gestada desde una visión "psicosomática" del hombre, término que incluso la moderna psicología clínica ha hecho suya en un mundo cientifizado de aparente secularización institucional, lo cual no deja de ser, por lo menos, curioso. La cuestión del hacer lo que la conciencia no nos dicta (la eterna guerra de poderes entre el querer y el hacer), de la observancia del estatus de "divinidad" como paradigma humano arquetípico, y de la aspiración a una vida desprovista de las exigencias más básicas del hombre (hambre, sed, sueño, evacuación de desechos, apetito sexual, etc.) en viras de experimentar una existencia basada en la pura contemplación del espectáculo del mundo, lejos de pasiones "perturbadoras" y de preocupaciones “banales” de por medio (recurrente utopía de casi cualquier religioso de corte clásico, e incluso en una gran porción de la fauna teórico-especulativa, pertenezca a la disciplina que pertenezca), ha sido siempre un sueño humano al parecer irrealizable, pero altamente asediado y replanteado, casi como ninguna otra cosa en la historia del pensamiento en relación con sus propios alcances y sus limitantes particulares, a su vez frutos de su propia autorreflexión, de la vuelta sobre sí misma (Hegel).

Como ya sabemos, la palabra "mente" (derivada de mens, traducción latina de psijé), en realidad, sigue remitiendo (aunque sea como "señalamiento") a este esquema dualista alma-cuerpo que tantos problemas absurdos, gratuitos y aborreciblemente represores se le reprocha que ha traído a la sociedad desde hace numerosos siglos hasta la fecha, y que ha servido como pretexto para que la barbarie ilustrada haya cometido actos de bandalismo cultural y brutalidad paidológica en contra nuestra, generando frutos bastante graves y considerables: mojigatería e hipocresía ética, manipulaciones político-religiosas, conciencias culposas injustificadas, "moral de esclavos", debates pseudo-problemáticos en filosofía que a menudo terminaban engalanando las publicaciones más acaloradamente discutidas, entre un largo etcétera de repercusiones "negativas". a nuestro pasado histórico. Pese a que no nos es posible negar las anteriores acusaciones por ser demasiado ciertas, ¿son éstas razones válidas para borrar del mapa por completo a la cuestión de la psicosomatosis de nuestros anales y nuestras enciclopedias, nostálgicos recuerdos de lo que fuimos y omnipresentes hologramas de lo que quizás seguimos siendo? ¿No habrá qué preguntarnos si en realidad ha sido culpa de la imagen psicosomática en sí misma (i. e.: como metáfora o tropos del lenguaje), o más bien de la manera en que ha sido utilizada y explotada a diestra y siniestra, jalando cada quien "agua para su molino"? ¿O en qué medida se fue transformando en esquema filosófico-religioso-cultural algo que empezó como una natural y genuina expresión poética de malestar y de quebrantamiento inherente, que comenzó como un simple grito tras bambalinas con magnos ecos en la posteridad?

Parecería entonces que pese a todos los elementos negativos que se le puedan achacar a esta visión psicosomática del hombre, falaz e impositiva si se quiere, esta teoría-dogma del matrimonio discordante alma / cuerpo no deja de representar, desde mi punto de vista, una efectiva y antiquísima metáfora de una intuición humana que responde a sus más íntimas voces, al subterráneo de su constitución existencial, a los ínferos mismos de sus circunstancias particulares: el malestar producto de las constantes contradicciones manifiestas en nosotros mismos, del permanente desgarramiento entre dos (o mucho más) "fuerzas" (Deleuze) contrapuestas del hombre que no terminan de amainarse en su tarea de acoplamiento y constante búsqueda de estabilidad anímica, símbolo poderoso de los veleros rotos por los vendavales emergentes desde la tormenta de las agitadas pasiones y los acuciantes pensamientos. Tal importancia y peso histórico y cultural de esta idea, de entrada, es un problema que nos parece imposible de ignorar, o al menos muy difícil de soslayar. Montaigne vio esta cuestión admirablemente clara en uno de sus más famosos Ensayos, titulado "De la inconstancia de nuestros actos". Casi nunca somos el mismo aunque seamos la misma persona, y pueden nacer deseos y juicios tan contrapuestos en nosotros mismos que nos sorprendemos a veces de nuestro reflejo en tal o cual circunstancia, y de los efectos que emanan de ellos ¿No será de allí, desde esos terrenos a veces obscuros e indescifrables, que proviene el fenómeno cultural de la psicosomatosis? ¿No estará principalmete cimentado en ese Yo que hace malabares entre el Ello y el Súper-Yo (Freud) con tal de no colapsar ante su propia fragilidad e incongruecia constante?

La metáfora psicosomática está tan arraigada, tan viva y tan presente en nuestra tradición cultural (nuestros horizontes de sentido, nuestros juegos del lenguaje, etc.), que cuesta trabajo pensar de qué maneras podría performarse un lenguaje que no postulara ya de entrada una división entre un ámbito “interno” y uno “externo”, entre un adentro y un afuera del hombre, entre un yo y todo lo demás. Esta usanza lingüística de nuestro sentido común, al mismo tiempo resulta una creencia fundamental y fundante para variadas teologías, y no sólo permanece fuertemente arraigada en el marco cultural judeo-cristiano occidental, sino también en el oriental del lado del hinduísmo (y sus mil derivados que asumen la diferencia entre âtman y Brahman) y de otras religiones "animistas" ya casi desaparecidas como el mazdeísmo y el shintoísmo por ejemplo, e incluso en religiones que negaban en sus orígenes la creencia en una alma individual o un "yo" , como es el caso del budismo tibetano o Vajrayana, quien hoy por hoy afirma la existencia de "espíritus", fantasmas, demonios, etc. Es de esta manera que expresiones como "mente sana en cuerpo sano", "con toda el alma", “el espíritu de la obra de arte”, “ese hombre es muy espiritual ”, “todos tus problemas son mentales”, “lo que siento por él / ella es puramente corporal”, "Ciencias Naturales / Ciencias del Espíritu" (Dilthey), entre innumerables otras que poco o casi nada tengan que ver semánticamente entre ellas, de una o de otra manera (y algunas de forma más tosca que otras), remiten esencialmente a tal dicotomía psicosomática sobre la que tratamos aquí, sin que podamos salvarnos de sus efectos colaterales con éxito rotundo, a menos que nuestros cuidados lexicográficos o agnósticos borden en la paranoia del rechazo de todo lo establecido.

Es importante, según considero, reflexionar acerca de tales señalamientos desde un punto de vista alejado de un puro rechazo o de una pura simpatía con esta cosmovisión dualista, y no sólo de la relevancia de tal fenómeno y sus implicaciones, sino de la aparente raíz originaria de donde proviene tal identificación dicotómica, que, como nosotros creemos, responde en gran medida (si no es que por entero) al conflicto creado entre un “interior” y un “exterior” del ser humano, entre aquello que se ve (nuestra apariencia física) y aquello que, efectivamente, no se ve (lo que pensamos, sentimos, imaginamos, etc.): aquello íntima e inherentemente invisible en cada uno de nosotros. Seguidas estas premisas de manera más o menos coherente, parecería existir en el hombre una especie de desacoplamiento de origen, un ámbito nunca colmado del todo dentro de nuestra constitución ontológica en el que constantemente nos encontramos situados en la desazón de los contrastes, en el tambaleo de nuestro ser.

La inestabilidad de nuestros gustos y de nuestras preferencias en varios campos de la acción, pero sobre todo el resultado de los choques emocionales de los que somos víctimas frecuentemente, sobre todo al tratarse de la contraposición clásica (¿fabricada?) entre lo más básico de nuestra fisiología y lo más complejo de nuestro razonamiento o de nuestro alcance creativo, es el detonante necesario para que sea fecundado con éxito tal presupuesto, tal postulado psicosomático, muy a mi parecer ¿Qué es aquello que nos impulsa y nos permite tal transgresión semántico-sintáctica, tal escisión dentro de una identidad (la posibilidad de un “yo” escindido) sólida y autosuficiente? ¿Es un hecho meramente cultural o histórico, o existe en efecto algún tipo de realidad sustancial que haga posible y plausible esta separación entre dos ámbitos muy distintos, incluso contrapuestos? Parecería bajo un primer vistazo que ninguna de éstas dos posibles respuestas colman la hondura de nuestra inquietud. Quizás sólo parezca que hay una verdadera pregunta detrás de tal pretensión de respuesta, como no se cansaba de señalarnos el segundo Wittgenstein. Nadie puede afirmarlo con seguridad, ni lo uno ni lo otro.

Hay, por tanto, una cuestión bastante sutil y profunda detrás de todo este planteamiento, en apariencia pueril y descabellado del alma en el cuerpo y del cuerpo en el alma. Y esta cuestión no resulta ser otra cosa, desde nuestro punto de vista, que aquel residuo de nosotros mismos que se queda resagado en las lindes de lo posible y de lo imposible para el ser humano en tanto ente finito, falible y contingente. El conficto del llamado "pecado" en el hombre como una mácula psicológica que no permite la plenitud eficiente de nuestras posibilidades prácticas en pos de un cierto ideal ético; la pugna por discernir lo divino (lo sustancial) en él y separarlo de lo profano, de lo prescindible, de la vulgaridad de lo inmediato; este afán enfermizo, pero en ciertos momentos profundamente luminoso, de distinguir lo carnal-visceral-pulsional de lo espiritual-mental-psicológico, lo más "bajo" o grosero del hombre y lo más propio de la inteligencia más alta y más depurada: todos ellos símbolos de algo arcaico, misterioso, terrible pero absolutamente constitutivo de nuestra naturaleza originaria (otro dogma que sostengo provisionalmente como símbolo, lo cual no implica necesariamente falta de compromiso con éste). Algo humano, demasiado humano (Nietzsche).

Si se me permite externar un pensamiento en orden de seguir aclarando algunos presupuestos personales como ejercicio de auto-reflexión a través de este texto (si infinidad de gente cree todavía en la vida después de la muerte, ¿por qué yo no he de creer todavía en el gnôthi seautón?), por lo general suelo entender la palabra pecado de manera un poco distinta a como "El Cristianismo", por ejemplo, la suele entender. Suelo entender pecado de una manera bastante paulina, aunque agnóstica en el fondo; es decir, entiendo pecado como un reflejo activo (y en última instancia, ético, por supuesto) de nuestra propia estupidez e inexperiencia vital, al hacer lo malo para nosotros cuando en realidad no es ello lo queremos, una y otra vez, en las mismas circunstancias, sin darnos cuenta de nuestra torpeza, o quizás teniéndola en cuenta pero siendo demasiado débiles de voluntad (Velle non discitur, pregonaba sabiamente Séneca, aunque nosotros lo cuestionamos de vez en cuando) para controlar nuestros impulsos más inmediatos o para cambiar nuestras circunstancias hacia ámbitos más favorables dentro de nuestros propios juicios y cánones, y no sólo por mandato o persuasión por parte de alguna religión, filosofía, principio o dogma intitucionalizado. "Sapere aude", pregonaba el último Kant, y nosotros le seguimos aquí. Así, la identificación socrática entre ignorancia y maldad brilla plena de significación bajo esta posible luz que le asigna esta noción particular de pecado, que según entiendo, no estaba tan ajena a la del cristianismo primitivo, antes de ser "contaminado" por el poderío bizantino. Esta visión optimista de la razón, implica desde luego un breve desdecimiento de lo que antes veníamos señalando como "condición trágica del hombre", aunque lejos de refutarla, más bien la complementa (pues no hay sirviente sin capataz que le fustigue, y no sería trágica sino hubiera lucha de por medio).

Por tanto, la tendencia humana hacia lo divino (incluso desde Grecia, o sobre todo desde allí, quizás) no sería otra cosa bajo este marco que el acoplamiento perfecto entre "la acción" y "la intención", la perfecta coherencia y co-responsabilidad desplegada desde aquello que pensamos, y aquello que hacemos, la virtud más alta, sophía: bello ideal apolíneo que pareciere despertar en el hombre a partir de una férrea disciplina y de una enorme convicción individual, de un gran trabajo con uno mismo. Hay un momento en lo humano en el que la carne parecería desprenderse, así como sucede en el famoso grabado de William Blake, de la fina tela de lo espiritual, materia sutil habitante en lo grosero que de la misma manera que el Doctor Fausto (piedra angular del romanticismo literario y filosófico, los más desgarrados de todos), lo quiere todo en un parpadeo, deseando todas las perfecciones atravesadas por todas sus imperfecciones en un arrebato de etérea manía (otra vez Platón) que implica no sólo el conocerlo todo y el saberlo todo, sino incluso el serlo todo de una buena vez (de ser uno con el Ser, con Lo Uno como los neoplatónicos), de golpe y para siempre. Responde definitivamente a esa tendencia, necia quizás, a querer ser sustancia y no sólo accidente (Aristóteles).

Resuélvase o no se resuelva tal dilema, seguirá siendo para mí una de las más grandes empresas reflexivas a la que alguien pudiera aproximarse en su tiempo de vida, ya desde la teoría filosófica desglosada desde su descontento vivencial (una óptica un poco más alejada del foco y aséptica, trabajo al parecer propio de la fenomenología), o ya desde la intuición expresiva propia del poeta, del literato, del artista (más desembarazada y flexible, más manchada de sudor y de sangre). Un islote cultural e histórico en el que, una vez situados dentro de él, resulta imposible desprenderse del todo, hacerse a la mar de la unidad integral e indifereciada del individuo, sueño de toda mística y pesadilla de toda teoría deconstructiva (aunque muy a menudo los extremos se tocan), como si pudiéramos olvidar de golpe todo lo que nos antecede y nos rebasa histórica y culturalmente, como aseguran dogmáticamente los hermeneutas. No podemos negar, si es que alguna vez se ha tenido este tipo de experiencia, que hay momentos insalvables a lo largo de nuestra vida en los que no se puede evitar anhelar con vehemencia el romper las jaulas de nuestras limitantes como seres mortales y falibles; limitantes, artificiales o no, que resultan siempre angustiantes y restrictivas para nosotros, altamente incómodas e indeseables, como una loza sobre nuestras espaldas. En nuestro febril delirio, como poseídos por algún demonio talmúdico, emerge de súbito una sed agobiante y fantasmagórica de trascendencia, de inmanencia, de potencia absoluta sobre lo real en el terreno de nuestra imaginación, como en nuestras más inalcanzables fantasías, como en nuestros más desconcertantes sueños. Una sed de algo que no somos, que no seremos quizá nunca, pero que no podemos, para nuestra desgracia, dejar de desear.